「税理士が教える相続税の知識」を監修している

税理士法人チェスターとは?

税理士法人チェスターは相続税のみを専門に取り扱う税理士事務所です。

年間の申告件数は3,006件以上、税務調査率1%以下という実績があります。

申告件数が多いだけではありません。

相続税申告に欠かせない土地の評価や二次相続を見越しての申告など、

これまで培ってきたノウハウやスキルがありますので、

「相続」分野に関しましては実力があります。

このサイトをご覧になっている方はきっと贈与についてだったり、

節税や相続税申告の仕方、その他相続に付随する様々な疑問について

知っておきたい状況なのだと思います。

そういう方たちに対して、チェスターが今まで培ってきたノウハウやスキルを交えたコンテンツを公開し、疑問や探したい情報はこのサイトを調べれば解決できるような、そんな皆様のお役立ちができればと思い立ち上げました。

ぜひご活用ください。

相続税申告を検討されている方

入力フォームからお問い合わせ

相続に役立つコンテンツ

関心のあるキーワード

最新の記事

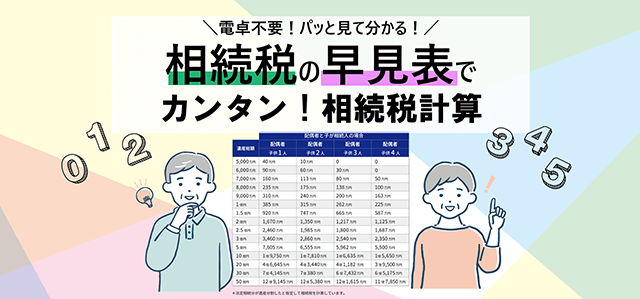

相続税申告に関連する記事

遺産相続に関連する記事

相続税対策に関連する記事

贈与税に関連する記事

その他に関連する記事

事業承継・会社売却に関連する記事