社長交代はいつ・誰に・どうやって? 必要な手続きを紹介

タグ: #M&A

社長の交代は、会社経営という重大な責務の交代であるため、いきなりおこなうことはできません。一定の期間が必要であり、また、実際に交代するとなると、様々な手続きも必要になります。

また、オーナー経営企業の場合、社長交代の際には経営権の承継だけではなく、自社株(財産権)の承継も必要となる点がポイントです。自社株の承継にあたっては、課税関係や相続問題への配慮も欠かせません。

本記事では、社長交代をいつおこなうのか、誰に、どうやって承継するのか、また必要な手続きにはなにがあるのかなどを紹介していきます。

目次 [閉じる]

1.社長交代のタイミング

社長交代とは、現社長が経営からリタイアして、後継者に経営を引き継ぐことです。言い換えると、それは事業の承継です。

日本では高齢化が進行し、企業の社長の高齢化も進んでいます。

円滑な社長交代のためには十分な事前準備が必要なため、現社長の年齢と準備期間を考慮して取り組みを始めなければなりません。取り組むタイミングが遅れると、円滑な社長交代を妨げ、経営に悪影響を及ぼす恐れがあります。

1-1.深刻な社長の高齢化と後継者不在企業の増加

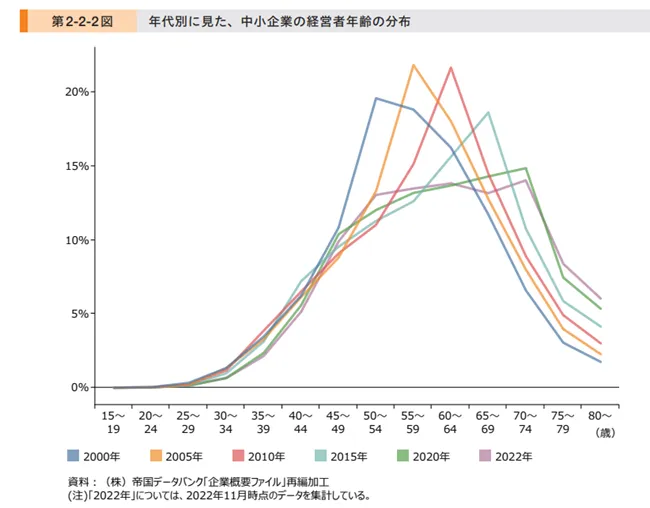

『2023年版中小企業白書』によれば、経営者の年齢分布での最多層は、2000年には「50~54歳」であったのに対して、2015年には「65~69歳」となっており、社長の高齢化の深刻化が伺えます。

一方で、2020年や2022年には経営者年齢が突出して多い層がなくなり、分布がなだらかになっています。ここから、経営者年齢の上昇に伴い社長交代を実施した企業と実施していない企業に二極化していることが推測されます。

(出典)中小企業庁「2023年版中小企業白書(第2-2-2図)」

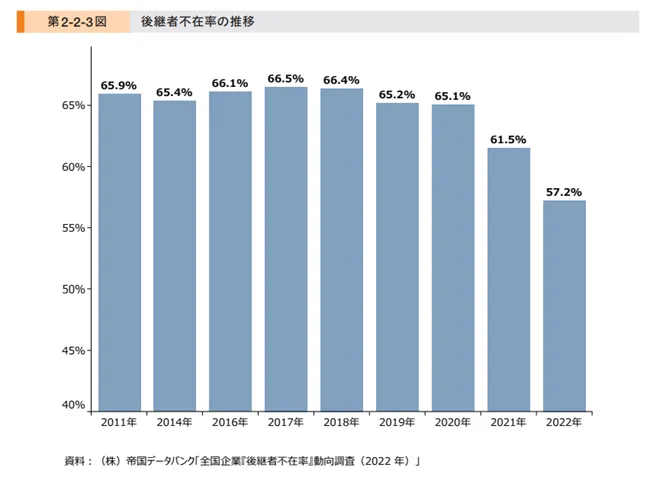

社長交代が進んでいない企業の多くは、後継者不在に悩まされています。

同白書によれば、企業の後継者不在率は、2011年から2020年まで継続して約65%という高い水準が続いています。しかし、足元の2022年は57.2%まで低下してきており、これには、中小企業の社長交代が社会的な課題となる中で、一部企業において社長交代が進んでいることなどが影響しているものと考えられます。

(出典)中小企業庁『2023年版中小企業白書(第2-2-3図)』

1-2.望ましい社長交代のタイミングとは?

続いて、なぜ社長交代を早めに進めていく必要があるのか考えてみます。

日本では社長の90パーセント以上は男性です。そして、2023年現在での日本人男性の平均寿命は約81歳です。これはあくまで平均なので、社長が70歳になってから社長交代を考えていると、社長交代の前に相続を迎えてしまう確率は低くありません。

もしそうなれば、社内は混乱して取引先や従業員にも大きな影響があるでしょう。

後でくわしく述べますが、円滑な社長交代のために実施しなければならないことはたくさんあり、社長交代には、一般的には5年から10年程度の準備期間が必要だといわれています。このため、社長交代を、まだ先代社長が若くて元気なうちから計画的に進めていく必要があります。

また、一般論として、どんなに有能な社長であっても、年齢とともに体力や意欲が低下していくことは否めません。高齢になればなるほど、昨今のAIブームに象徴されるテクノロジー環境の激変など、事業環境変化へ素早く適応していくことが難しくなってくるでしょう。これらが企業業績のダウンにつながるリスクは決して小さくありません。

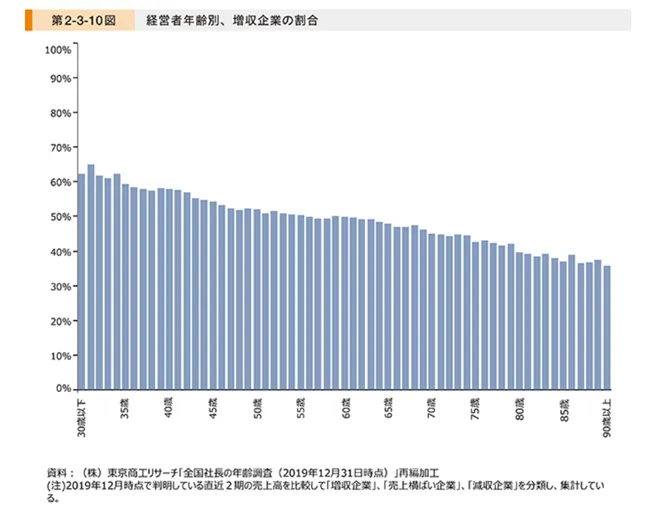

実際、『2021年版中小企業白書』によれば、経営者の年齢が高くなるにつれて、増収企業、増益企業の割合が低下していくことが、データでも示されています。

(出典)中小企業庁『2021年版中小企業白書(第2-3-10図)』

もし、社長が高齢になるまで経営を続けて、会社の業績が低迷を続けるようになると、後継予定者だった人がいたとしても、社長交代をためらうようになってしまうかもしれません。誰でも、業績不振の企業を引き継ぐことには抵抗を感じるからです。

その意味からも、現社長が比較的若く、元気で、業況も好調なうちに社長交代を進めたほうがいいと考えられます。

あくまで一般論としての目安ですが、遅くても、現社長が60歳になったら社長の交代の準備を始め、70歳になるまでに社長交代が完了すれば、従業員も取引先も安心できるのではないでしょうか。

2. 社長交代で「経営」の引き継ぎと「自社株」の引き継ぎの2面を準備する

会社を引き継ぐことには、会社の「経営」(会社組織や事業の運営)を引き継ぐ面と、会社の「持分(所有権)」を引き継ぐ面の、2つの面があります。株式会社では、会社の持分は株式によって表されるので、「持分を引き継ぐこと」は、すなわち「自社の株式(自社株)を引き継ぐこと」だといえます。

2-1.経営の引き継ぎと株式の引き継ぎは、本来別の話

経営の承継と株式の承継は、本来は別の話です。

株式会社のガバナンス(統治)を機能させる上で重要な仕組みとして、「所有と経営の分離」が挙げられます。これは、会社の所有者は株主であり、経営者は株主から委任された取締役(その代表である代表取締役)であり、それが別人格であるということを表しています。

上場企業、たとえば、トヨタやソニーの社長(代表取締役)が交代しても、それらの会社の株主が自動的に交代することはありえません。社長は社長、株主は株主、ということです。

参考:「所有と経営の分離」にメリットはある?オーナー企業との違い

2-2.オーナー企業では、「経営」の引き継ぎと「自社株」の引き継ぎを一体で準備する

しかし、中小企業の大半は、創業経営者本人、またはその後継者である2代目経営者などが、同時に大株主となっていることが実態です。つまり、株主と経営者が同じ人格なのです。(経営者以外の人が株式を保有している場合もありますが、親族が少数の株式を保有しているケースがほとんどです。)

このような実態の企業を「オーナー企業」と呼ぶこともあります。

そして、オーナー企業の社長交代では、所有者=経営者という実態を、そのまま承継することが普通です。

つまり、オーナー企業の後継者は、代表取締役として経営を承継する面と、株主として持分(自社株)を承継する面の、2つの面から捉えられるということです。

ただし、実態としてはそうなっていても、これらは本来別の話であり、別々に考えたほうがわかりやすいため、以下、それぞれを説明します。

3.経営引き継ぎ準備の5つのステップ

まず、社長交代における「経営の引き継ぎ」について、5つのステップで説明します。ここでの経営とは、会社組織や事業の運営ということです。

3-1.ステップ1:社長交代に必要な準備を理解して、事業承継計画書を策定する

経営の引き継ぎにはやることが多く、時間もかかります。また、適切な準備をしてから社長交代をしないと、交代後に「失敗だった」ということにもなりかねません。

そこで、最初に必要なことは、社長交代に向けておこなうべき準備を理解して、社長交代に向けたロードマップを描くことです。例えば、10年後に会社がどうなっていて欲しいといビジョンがあり、5年後に社長交代を目指すなら、そこから逆算して、4年後までにはなにをする、3年後までにはなにをするといった工程表を作るのです。これが、「事業承継計画」です。

事業承継計画は、現経営者単独ではなく後継者や親族と共同して、取引先や従業員、取引金融機関等との関係を念頭において策定します。会社によりますが、策定した事業承継計画の概要を、従業員や主要取引先などと共有しておくことも、よい方法です。

とはいえ、現社長にとって経営引き継ぎははじめてのことであり、「事業承継計画」といわれても、わからないことも多いでしょう。

そこで、事業承継にくわしい専門家に相談して、「事業承継計画」の策定を手助けしてもらいましょう。

事業承継について相談できる窓口には、主に以下のようなものがありますが、最初は無料で相談できる公的機関がおすすめです。

| 公的機関 | 商工会・商工会議所、各都道府県に設置されている「事業引継ぎ支援センター」「よろず支援拠点」など。 |

| 士業者 | 顧問税理士、顧問弁護士、その他の士業 |

| 金融機関 | メインバンク |

参考:事業承継の相談ができる専門家とは。選ぶときのポイントなどを解説

参考:事業承継計画は後継者への引継ぎに必須。策定のコツや手順を解説

3-2.ステップ2:後継者を選定して意思確認する

社長交代準備の最初に決めなければならないのは、後継者を誰にするかです。経営者の質が会社の今後の業績を左右するのはいうまでもありません。適切な後継者を選定することは、会社を将来まで存続させるための、現経営者の重要な仕事であり使命であるともいえます。

一昔前は、後継社長は現社長の子息などとする「親族内承継」が大半を占めていました。しかし現在では、この前提は崩れてきており、親族内承継の割合は随分と低下しています。代わりに、増えているのが、社内の役員や社員から後継者を選ぶ「社内承継」や「第三者承継」(いわゆるM&A)ですが、第三者承継はまだ少数派です。

それぞれにメリット・デメリット、注意点などがありますが、本記事では、親族内承継や社内承継を前提に説明します。

いずれの場合でも大切なのは、後継候補者に経営者としての資質があるかを見極めて、後継者と決めたら本人にその旨を伝え、本人の意思や覚悟をしっかりと確認することです。

よくある失敗は、社長である親が、子に対して「長男なのだから、当然会社を継ぐだろう」と思い込んでいたところ、本人にはまったくその気がなかった、といったすれ違いです。

そういったことのないよう、親子であっても、必ず言葉にして、会社を継ぐ気があるか否かを確認することがポイントです。

3-3.ステップ3:後継者を育成する

本人の意志を確認し、後継候補者として定まったら、経営者に必要な能力を養うための育成を施す必要があります。

育成方法は、後継候補者の元々の資質やこれまでの経験などにより異なりますが、社内の各部門の業務を一通り経験させることは極めて大切です。

例えば、人事や経理など管理部門の仕事だけを担っていた人が後継者となったとき、製造や営業現場の従業員からは、「現場を知らない人」という認識を持たれてしまいます。そうなると、社長交代後の信頼関係の醸成に時間がかかることも考えられます。

この他、新規事業のプロジェクトリーダーを任せる、銀行との融資交渉に同席させるなど、経営者に必要な仕事を徐々に経験させていくことも必要です。

(参考)会社の跡継ぎは誰が最適?後継者候補の選び方と育成方法

3-4.ステップ4:後継者に経営理念を伝える

後継者を育成する上で最重要課題となるのが、会社の「経営理念」を伝え、理解してもらうことです。経営理念とは、会社の基本的な価値観や目標、信念などのことであり、会社の事業活動の方向性を決める上で欠かせないものです。

経営理念は、会社という船が目指すべき目的地のようなものです。経営理念の理解と共有ができていないと、後継者が自社の企業文化になじまない事業を始めたり、誤った方向性の目標設定をしたりしてしまい、会社が迷走してしまいます。その結果、従業員の離反を招いたり、取引先との関係性が悪化したりしてしまうことも珍しくありません。現経営者から丁寧に伝えていく必要があります。

3-5.ステップ5:ノウハウなど無形資産の承継も欠かせない

業歴の長い会社は、これまでの事業活動により培ってきた信用力やブランド、独自のノウハウ、技術、人脈など、目に見えない無形の資産を有しています。この無形資産(知的資産)の承継も、広い意味で経営権の承継に含まれるといってよいでしょう。

これらの無形資産は企業の競争力の源泉ですが、中小企業では、無形資産は社長の能力や人格に依拠している部分も多くあります。これらの無形資産についても後継者にしっかりと承継していかなければなりません。

4.自社株引き継ぎの4つのステップ

次に、会社の持分、すなわち自社株の引き継ぎについて説明します。自社株の引き継ぎは、4つのステップで進めていきます。

4-1.ステップ1:どれだけ自社株を後継者に引き継がせるか決める

株式会社の所有権を持つのは株主で、最高意志決定機関は、株主総会です。一方、経営執務を担うのは代表取締役です。

理屈の上では、株主はAに、代表取締役はBに、と別々の人に承継しても構わないのですが、中小企業でそんなことをすれば、会社の意志決定が混乱して、経営がうまくいかなくなることは目に見えています。

そこで、非上場企業では、代表取締役として経営を承継させる後継者には、同時に、株主総会での議決権の過半数(特別決議を考慮すれば3分の2以上)にあたる自社株を引き継がせて、大株主の地位も承継させることが大切です。

ただし、例えば、現経営者に子が3名いて、長男が代表取締役、長女が専務取締役、次男が部長、といった具合に役割分担をさせることも、実際にはよくあります。また、後で触れる相続対策上の問題から、後継者が自社株のすべてを承継できないこともあります。

こういった場合、株式をどのように配分させて承継させるのがよいかが問題となります。

ここでも、やはり専門家の助言を得ながら慎重に決定していくべきでしょう。

4-2.ステップ2:株式の財産価値を測定する

非上場企業の株式は、株式市場で売買はできませんが、理論上は、個人間などの相対取引で第三者に売買をすることは自由です。

また、会社から配当金を受け取る権利もありますし、会社が解散するときには、会社に最終的に残った資産をもらえる権利もあります。

そのため、自社株には一定の財産価値があるものとされています。

自社株の承継に際して、その財産価値をどのように評価するのかは、国税庁が公表する「財産評価基本通達」において、詳細に定められています。ここでは計算方法の解説は省きますが、業績がよかったり、多くの資産を持つ会社だったりすると、自社株の評価額がかなり高額になることがあります。これが、次のステップで述べる課税関係に影響するため、まず自社株の評価額を知ることが大切です。自社株の評価方法は複雑なので、税理士に依頼するのがベターでしょう。

(参考)非上場株式(取引相場のない株式)の相続税評価のすべて

4-3.ステップ3:自社株の引き継ぎ方法とタイミングを決める

後継者に自社株を承継させる方法には、「贈与」「相続(遺贈を含む)」「譲渡(後継者が買い取る)」が考えられます。

自社株は財産価値を持つため、それを後継者に引き継がせる際には、必ず課税関係が生じます。贈与、相続の場合は、贈与税または相続税が、後継者に対して課せられます。また、譲渡の場合は譲渡した者(現経営者)が得た譲渡所得に対して所得税が課せられます。

自社株の評価額が高いと、いずれの承継方法でも、課税負担または承継コスト負担の問題が生じます。

つまり、贈与、相続での承継であれば、後継者が納める贈与税、相続税の課税負担が相応に大きくなります。また、譲渡の場合、所得税は譲渡者に課されますが、後継者が高価な自社株を買い取る資金をどう用意するのかという問題が生じます。

そこで、自社株を後継者に承継させる際は、上記の点を考慮して、自社株の評価額が下がるタイミングをはかる対策が、よく取られています。

自社株の評価額は、会社業績の変動などに応じて上下するために、その下がったタイミングで移転すれば結果的に課税が圧縮されるというわけです。

このような「自社株対策」は、会社の状況に合わせてさまざまな方法が考えられますが、いずれも法人税、相続税、会社法などの深い知識が必要となるため、通常は相続にくわしい税理士の力を借りながら長期的な目線で準備することが必要です。

(参考)株式譲渡にはどんな手続きが必要?契約や税金に関する基礎知識

4-4.ステップ4:他の相続人がいるなら“争続”防止も考慮する

現社長に、後継者以外の相続人がいる場合、自社株の承継準備において外すことができないポイントが、後継者と他の相続人との公平を図り、いわゆる“争続”となるような遺産分割争いを防止することです。

経営の安定という点からは、後継者にすべての自社株を承継させることがベストです。しかしそうすると、被相続人(前経営者)の財産の大半が自社株であるような場合、財産の大半を後継者が承継することになります。

当然、他の相続人が不公平感を抱くでしょう。特に、他の相続人の遺留分を侵害するような場合は、深刻なトラブルになりかねません。

一方で、後継者以外の、会社経営にはまったく関与しない相続人が、相続で自社株をもらっても、ほぼ何の役にも立たない上に、相続税だけは課税されることとなり、“ありがた迷惑“となることが多いのも事実です。

そのため、自社株以外の資産も多く築くようにしたり、生命保険金による代償分割を活用したりするなどして、後継者以外の相続人にも配慮をしておく必要があります。

5.社長交代に伴い必要となる手続き

ここからは、社長交代に伴い必要となる手続きについて説明します。

5-1.社長交代時に必ず必要となる法的な手続き

まずは、必要不可欠な法的手続き等を紹介します。

5-1-1.株主総会・取締役会の決議

社長交代にあたっては、現経営者が代表取締役を辞任し、後継者が代表取締役に就任するために会社法上の手続きを踏む必要があります。

具体的には、取締役会設置会社では、取締役会の決議によって取締役の中から代表取締役を選定することになり、取締役会非設置会社では、株主総会の決議や取締役の互選などの方法で代表取締役を選定することになります。

なお、後継者が取締役になっていない場合には、上記の前に株主総会の決議によって取締役に選任しておく必要があります。

5-1-2.役員変更登記の実施

後継者が社長(代表取締役)に就任したら、就任した日から「2週間以内」に商業登記が必要です。登記の際は以下のような書類が必要となります。なお、必要な書類は会社によって変わることがあります。

- 変更登記申請書

- 代表取締役を選定した会議の議事録

- 辞任届

- 就任承諾書

- 印鑑(改印)届書

- 印鑑証明書

5-1-3.登記簿の取得

登記の手続きが済んだら、新しい社長の氏名が登記された登記事項証明書(登記簿)を取得します。この登記簿は、この後の手続きに必要となります。なお、登記簿の発行には、登記手続き後1~2週間程度の時間を要します。

5-1-4.税務署への異動届出書の提出

会社の社長(代表者)が変わった場合には、所轄税務署へ異動届出書の提出が必要となります。また、都道府県税事務所と市町村役場にも同様の届け出が必要となります。

5-1-5.年金事務所への事業所関係変更届の提出

社会保険関係でも手続きが必要になります。具体的には、所轄の年金事務所に健康保険・厚生年金保険適用事業所関係変更(訂正)届の提出が必要となります。

(参考)日本年金機構HP:事業主の変更や事業所に関する事項の変更があったときの手続き

5-2.その他の必要な手続き

上記の必要不可欠な手続きのほかにも、社内への説明や、主要な取引先・金融機関等への通知(案内)が必要になります。通知の送付先をあらかじめリスト化しておくなどして、スムーズに対応できるようにしておきましょう。

この他、ホームページの修正、後継者の名刺作成などもおこなう必要があります。

6.社長交代を見据えて、普段から心がけておくべきこと

本記事の最後に、将来の社長交代を見据えた経営者が普段から意識しておくべき経営のポイントに、簡単に触れておきます。

6-1.経営状況や経営課題を「見える化」する

円滑な社長交代のためには、事前に会社の経営状況や経営課題、経営資源などを「見える化」して、現状を正確に把握することが必要です。ここでは、貸借対照表に計上されている資産だけでなく、社内に蓄積されたノウハウなどの無形資産も可視化していくことが大切です。

普段から、会社の経営状況の見える化をしておけば、社長交代をおこなうにあたっての課題を「見える化」することも容易になります。

6-2.事業の「磨き上げ」を意識する

近年、親族内の社長交代が減少している背景の1つに、後継者候補が事業の将来や経営の安定に対して疑念を抱く傾向があることが挙げられます。このため、現経営者としては、社長交代前に経営改善をおこない、後継者候補が後を継ぎたくなるような経営状態まで引き上げておくことや会社経営の魅力作りが欠かせません。

後継者候補が「この会社を継ぎたい」と思えるよう事業の磨き上げをおこなっておけば、親族内や社内に後継者が見つからない場合でも、第三者承継(M&A)での承継が実現できる可能性が高まります。

7.まとめ:専門家の助力を得ながら社長交代の準備と手続きを

本記事で説明したように、中小企業の社長交代にあたっては、経営と自社株という2つの面での承継が必要であり、それらの準備にはかなり手間と時間が必要です。確実で安心な社長交代を実現するために、事業承継にくわしい税理士などの専門家の力を借りながら、はやめの準備を心がけましょう。

事業承継・M&Aを検討の企業オーナー様は

事業承継やM&Aを検討されている場合は事業承継専門のプロの税理士にご相談されることをお勧め致します。

【お勧めな理由①】

公平中立な立場でオーナー様にとって最良な方法をご提案致します。

特定の商品へ誘導するようなことが無いため、安心してご相談頂けます。

【お勧めな理由②】

相続・事業承継専門のコンサルタントがオーナー様専用のフルオーダーメイドで事業対策プランをご提供します。税理士法人チェスターは創業より資産税専門の税理士事務所として活動をしており、資産税の知識や経験値、ノウハウは日本トップクラスと自負しております。

その実力が確かなのかご判断頂くためにも無料の初回面談でぜひ実感してください。

全国対応可能です。どのエリアの企業オーナー様も全力で最良なご提案をさせていただきます。

詳しくは事業承継対策のサービスページをご覧頂き、お気軽にお問い合わせください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。