相続税の相談先はどこがおすすめ?相談できる内容や事前の準備も解説

相続税の相談先は、税理士事務所や国税局、税務署などがあります。このうち、国税局や税務署などには無料で何度でも相談ができるものの、相談内容は相続税の一般的なことに限られます。

「相続税がいくらかかるのか正確に知りたい」「相続税の負担を軽減したい」といった個別の具体的なことは、税金の専門資格をもった税理士にしか相談できません。

今回は、相続税の主な相談先の特徴や相談方法、相続税に強い税理士の選び方、相談前の準備すべきことを相続税専門の税理士が解説します。

目次 [閉じる]

1.【どこに相談すべき?】相続税の主な相談先一覧

相続税について無料で相談できる先は、大きく分けて以下の5つです。

- 税理士事務所・法人

- 国税局

- 税務署

- 税理士会の税務相談センター

- 市区町村役場

相談先によって、面談や電話相談の可否、担当者、相談できる内容が異なります。それぞれの特徴は以下をご覧ください。

| 税理士事務所・法人 | 国税局 | 税務署 | 税理士会 税務相談センター | 市区町村役場 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 面談 | ○ | × ※1 | ○ | ○ | ○ |

| 電話 | △ ※2 | ○ | ○ | △ ※3 | × |

| 無料で相談できる回数 | 原則初回のみ | 何度でも | |||

| 担当者 | 税理士 | 国税局職員 | 税務署の職員 | 税理士 | 税理士 |

| 相談内容 | 個別具体的なこと | 基本的なこと | |||

| 申告書の作成・申告手続きの依頼 | ○ | × | × | × | × |

※1.あくまで一般的な例であり、例外もある

※2.電話相談ができる場合とできない場合がある

※3.日本税務研究センターの税務相談室で相談が可能。また電話相談を受け付けている支部もある

国税局や税務署、税理士会の税務相談センター、市区町村役場であれば、何度でも無料で相談が可能です。ただし、相談できる内容は、相続税についての基本的な内容に限られ、具体的な質問には回答してもらえません。

その点、税理士事務所や税理士法人では、基本的な内容だけでなく、相談者の状況に応じた具体的な相談ができます。

2.相続税の相談先は税理士事務所や税理士法人がおすすめ

相続税専門の税理士であれば、相続税の計算や申告手続きだけでなく、税負担を軽減する方法もアドバイスしてくれます。

また、そもそも税金に関する個別具体的なことは、原則「税理士」という国家資格を有している者にしか相談できません。

税理士ではない人は有料・無料を問わず相続税の相談を受けることができません。仮に相談を受けてしまうと、有料・無料を問わず税理士法違反です。相続税に関する具体的な内容は、専門家である税理士に相談しましょう。

ここでは、相続税専門の税理士に相談できることや相談費用の相場を解説します。

2-1.相続税専門の税理士に相談・依頼できること

相続税専門の税理士に依頼できることは多岐にわたります。以下は、依頼できることの例です。

| 依頼できることの例 | 内容 |

|---|---|

| 相続税申告書の作成 | ・相続財産の評価、相続税申告書の作成、税務署への申告書の提出 |

| 相続手続き | ・戸籍謄本や住民票など相続手続きに必要な書類の収集 ・被相続人が残した財産の解約・名義変更 |

| 相続税の試算・税負担軽減のアドバイス | ・保有している財産の評価額や相続税の試算 ・相続税の負担を軽減する方法の検討・提案 |

| 生前贈与のアドバイス | ・生前贈与の方法や利用可能な特例、相続税の軽減額の試算 |

| 遺言書案の作成 | ・遺言書案作成の相談、執筆のサポート ※相続税に関することのみ |

| 税務調査の立ち会い | ・税務調査を受けた際の立ち会い |

| セカンドオピニオン | ・第三者としての立場から相続税についてアドバイス |

| 相続税還付 | ・申告済みの相続税の還付が受けられないかを調査、還付の請求手続き |

身内が亡くなり相続が発生したときは、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を集めて相続人を確定するとともに、遺産のすべてを調査します。

相続税の課税対象になる遺産の総額が、基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人)」を上回っている場合は、税額を計算して相続税申告書を作成・提出し、必要に応じて納税もしなければなりません。

これらの作業を、相続の開始日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に済ませる必要があります。残された家族にとって相続は、負担の大きな作業といえます。

相続税専門の税理士であれば、相続税額の計算はもとより、申告書の作成や提出、必要書類の収集など、ほとんどの手続きを任せることができます。

また、相続税の申告をしたあとに税務調査が入られたときは、その対応を任せることも可能です。

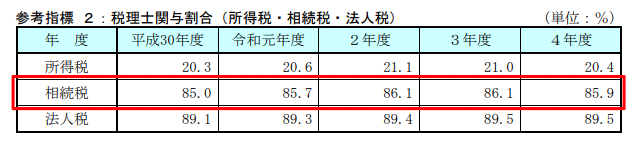

そのため、遺産を相続する人の多くが、税理士を頼っています。財務省の統計によると、令和4年度にされた相続税申告の85.9%に税理士が関与しているとされています。

※出典:国税庁「令和4事務年度国税庁実績評価書」

※出典:国税庁「令和4事務年度国税庁実績評価書」

さらには、相続対策を考えている方に対しても、税額の試算や生前に対策すべきことのコンサルティング、遺言書案の作成などを依頼することも可能です。

2-2.税理士に依頼をするときにかかる費用

すでに相続が発生している事案であれば、初回の相談は無料の税理士事務所がほとんどです。

ただし、生前贈与や遺言書案の作成など、相続発生前の相続対策についての相談であれば、有料となる税理士事務所も少なくありません。

また、初回相談後、相続税の申告書作成や申告業務などを依頼した場合、税理士報酬やオプションの加算報酬がかかります。

相続税の申告手続きを税理士に依頼する場合、費用の相場は遺産総額の0.5%~1.0%です。

たとえば、遺産総額が1億円である相続人が相続税の申告手続きを依頼する場合、税理士報酬の相場は50万~100万円です。

遺産に土地や非上場株式が含まれる場合や、申告期限までに残された時間が少なく急ぎでの作業が必要なとき、相続人が複数いるときなどは、追加報酬がかかることがあります。

税理士報酬が相場よりも低すぎる場合や、成功報酬型の報酬を提示された場合、最終的な費用が高額になるかもしれません。

税理士事務所・法人によって料金体系は異なるため、複数の見積もりを取り寄せて比較したうえで依頼先を選ぶとよいでしょう。

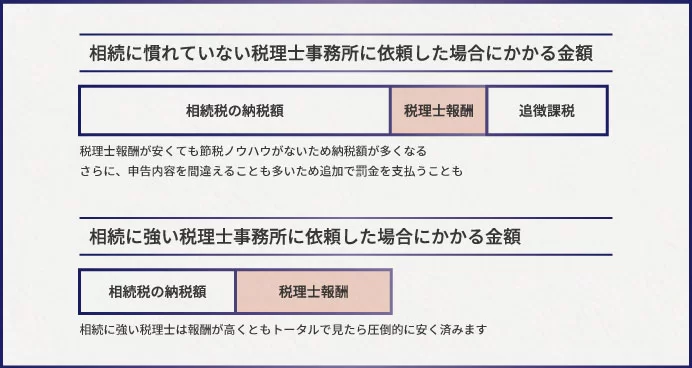

ちなみに、相続に慣れていない税理士事務所に依頼した場合と、相続に強い税理士事務所に依頼した場合では、最終的な費用にここまで差が出るので参考にしてください。

相続税の申告を税理士に依頼した際の費用について、詳しくは「相続税に強い税理士の選び方・見極めるポイントを徹底解説」や、以下YouTube動画をご覧ください。

2-3.弁護士や司法書士に相続税の相談はできない

弁護士や司法書士にも相続の相談はできますが、相続税に関しては税理士にしかできません。

相続に関する悩みを相談する際は、専門家ごとに相談可能な内容をよく理解したうえで、相談先を選ぶことが大切です。相談可能な内容については以下をご覧ください。

| 相続の相談内容 | |

|---|---|

| 税理士 (申告や節税) | ・相続税額や計算方法についての相談 ・相続税の申告についての相談 ・節税対策のアドバイス ・相続税の特例や控除等のアドバイス ・生前贈与や贈与税のアドバイス ・相続税の支払い方法についてのアドバイス |

| 弁護士 (調停や審判) | ・相談遺産分割協議のサポート ・遺産分割調停や審判のサポート ・遺留分減殺請求などのサポート ・遺言執行者への就任 ・後見人への就任 ・相続放棄の相談 |

| 司法書士 (相続手続き) | ・不動産の相続登記(名義変更) ・遺言書の作成 |

あくまで一般的な例であり、他の士業で対応できる場合もあります。

なお、相続専門の税理士事務所であれば、グループ内に各専門家が在籍しているケースもあります。

たとえば、相続専門の「税理士法人チェスター」グループであれば、税理士・弁護士・司法書士・不動産会社まで、相続に関する内容すべてを一括でご依頼していただけます。

相続税だけでなく、遺産分割や不動産の相続登記、遺言書の作成なども相談する可能性があるのであれば、相続専門の税理士事務所に相談をしてはいかがでしょうか。

\\ CHECK //

すでに相続が発生されたお客様でしたら、初回相談が無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。

3.相続税の基本的なことであれば国税局や税務署などにも相談可

一般的な相続税に関する相談であれば、国税局・税務署・税理士会の無料相談、市区町村役場の相続相談窓口を利用する方法もあります。

これらの無料相談にはメリット・デメリットがあるため、よく理解したうえで相談先を選ぶことが大切です。

また、相談ができるのは、相続税に関する基本的なことのみです。日本税理士連合会は税理士に無料で相談できますが、回答は一般的な内容となります。

税理士に相続税の申告を依頼する可能性がある場合や、相続対策の相談をしたい場合は、相続に強い税理士事務所に相談されることをおすすめします。

3-1.国税局電話相談センター

国税局電話相談センターには、国税局の職員等に電話で相談できます。

相続税の基本的な計算方法や特例の内容、申告手続きの方法、法令の解釈など、基本的なことであれば幅広く相談が可能です。

事前の予約は不要であり、匿名で何回でも利用できるため、空いた時間で気軽に相談しやすいといえます。

一方、対面の相談には対応していないため、預貯金や不動産など財産に関する資料をみせて相談することはできません。

また、何回でも相談はできるものの、毎回別の担当者となるケースがほとんどです。

国税局電話相談センターの利用方法は、以下のとおりです。

国税局電話相談センターの利用方法:

- 国税庁「税についての相談窓口」にアクセス

- 「電話で相談する(電話相談センターのご案内)」にある国税相談専用ダイヤル「0570-00-5901」に電話をする

- 音声案内にしたがい相談する内容の番号を選択する

相続税に関する相談をする際は、番号選択の際に電話機の「3」を押します。また、贈与税や譲渡所得、財産の評価について相談をする際も、同じ番号を選択します。

電話相談ができる時間は、平日の8時30分~17時00分です。土日祝日や12月29日~1月3日は相談できません。

相談料はかかりませんが、全国一律の通話料金がかかります。

3-2.所轄の税務署

対面で相続税の相談をしたい場合は、被相続人の最後の住所を所轄する税務署での対面相談がおすすめです。

対面相談であれば、戸籍謄本や遺言書、不動産の登記簿謄本などの書類を税務署の職員に見せながら、相談をすることも可能です。

また、事前に予約をすることで、面談の時間を確保してくれるだけでなく、当日持参するとよい資料も教えてくれます。

一方、予約を入れずに税務署に訪問をしても、対応してもらえないかもしれません。加えて、相談先は「被相続人の最後の住所を管轄する税務署」です。相続人の住所を管轄する税務署ではありません。

相談先となる税務署が遠方にあり訪問が難しい場合は、電話での相談となります。

税務署での対面相談を利用する場合は、必ず事前に予約を取りましょう。予約の手順は、以下のとおりです。

税務署の面談相談の利用方法:

- 国税庁「税についての相談窓口」にアクセス

- 管轄の税務署へ電話して相談日時を予約

- 予約日に面接相談

3-3.税理士会の税務相談センター

相続税に関する一般的なことを税理士に相談したいのであれば、日本税理士連合会の税務相談サービスを利用するとよいでしょう。

日本税理士連合会は、税理士が必ず所属する団体です。全国に15の支部があり、各支部で無料税務相談会や講演会、税金セミナーなどが実施されています。

電話で税務に関する相談をしたいときは「税務相談室」を利用するとよいでしょう。税務相談室は、日本税理士会連合会が、公益財団法人日本税務研究センターや全国税理士共栄会と協力して運営するサービスです。

また、電話での相談が可能な支部もあります。

ただし、すでに税理士に依頼している人は、原則として日本税理士連合会の税務相談サービスは利用できません。また、各支部が設定する日時にしか相談できない点にも注意が必要です。

日本税理士連合会の税務相談センターを利用する手順は、以下のとおりです。

利用方法:

- 日本税理士会連合会「税理士会の相談会に行ってみる」へアクセス

- 管轄地域の税理士会を選択し公式ホームページへアクセスする

- 相談会やセミナーの日時や予約の有無を確認する

相談会やセミナーなどの開催日時や場所は支部によって異なるため、各支部のホームページで情報を確認しましょう。

日本税務研究センターの税務相談室による電話相談を利用する場合は「税務相談室のご利用案内」にアクセスし、掲載されている番号に電話をします。

電話相談の受付時間は、平日10時~11時45分と13時~14時45分です。

3-4.市区町村役場の相続相談窓口

市区町村によっては、税理士会の支部と協力して無料の税務相談を行っていることがあります。基本的には、税理士と対面での相談となりますが、市区町村によっては電話やオンラインでの相談も可能です。

また、市区町村役場という生活をするうえで訪れる機会がある施設で相談ができます。最初から国税庁や税務署などに相談をするのは抵抗がある方は、市区町村役場の税務相談を利用するのも1つの方法です。

ただし、市区町村の税務相談を利用する場合、事前の予約が必要です。また「第1木曜日と第3木曜日の13時〜」のように日時が限られるだけでなく、1日あたり5〜6人程度の定員が設けられています。

市区町村によっては、そもそも税務相談を実施していないことがあります。サービスの有無や開催日時、定員、予約方法など詳細は、各自治体のホームページでご確認ください。

4.相続税の相談をする前に準備すること

相続税の相談をする際は、事前に以下の準備をしておきましょう。

- 相談したい内容を整理しておく

- 相続財産に関する書類を集めておく

- 法定相続人を明確にしておく

準備すべきことを1つずつ解説します。

4-1.相談したい内容を整理しておく

税理士や国税庁、税務署などに相談をする前に、相談したい内容を具体的に考えて優先順位を付け、整理しておくことが大切です。

相談内容が曖昧だと、解決すべき疑問や問題を見落としてしまい、相談時間が無駄になるかもしれません。また、相談を受ける側が相談者の状況を充分に理解できず、的確なアドバイスがしづらくなることもあります。

さらには、相談をしたあとに新たな疑問が浮かび、追加の相談が必要になるかもしれません。

限られた時間を有効活用するためには、事前に相続税に関する疑問点や不明な点をリストアップし、相談すべき内容を明確にしておくことが重要です。

4-2.相続財産に関する書類を集めておく

現金や不動産、有価証券など相続財産について分かる書類を事前にそろえておくことも、相談の時間を有効に活用するために重要なポイントです。

相続財産は、相続人が開始された時点で被相続人が所有していた財産のすべてです。プラスの財産の他にも、借入金や未払金などマイナスの財産も含まれます。

また、相続人が受け取った生命保険の死亡保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。

集めるとよい書類の例は、以下のとおりです。

| 相続財産の種類 | 必要書類 |

|---|---|

| 現金 | ・銀行の預金通帳 |

| 土地 | ・登記簿謄本(全部事項証明書) ・固定資産税評価証明書 ・地積測量図(または公図の写し) ・賃貸借契約書(貸地、借地等がある場合) |

| 建物 | ・登記簿謄本(全部事項証明書) ・固定資産税評価証明書 ・売買契約書 ・賃貸借契約書(貸地、借地等がある場合) |

| 有価証券 | ・証券会社の残高証明書 ・配当金の支払通知書 |

| 生命保険 | ・生命保険金の支払通知書 ・生命保険証書 |

| 死亡退職金 | ・退職金の支払通知書 ・源泉徴収票 |

| 債務 | ・金融機関の残高証明書 ・金融機関の返済予定表 |

| 葬儀費用 | ・領収書や金額を記載したメモ |

| その他 | ・車の車検証 ・ゴルフ会員権の会員権証書 ・貴金属や骨董品の購入時期や購入金額 |

上記の書類は、各財産の名義変更手続きや相続税申告手続きの際にも必要になるので、早めに準備を開始するとよいでしょう。

税務署へ相続税の申告をする際の必要書類について、詳しくは「【チェックリスト付】相続税申告に必要な添付書類を一覧でご紹介」をご覧ください。

4-3.法定相続人を明確にしておく

相続税の相談をする前に、法定相続人となる人物や人数を明確にしておきましょう。相談後に法定相続人の存在が発覚すると、別の疑問点や不明点が生じる可能性があるためです。

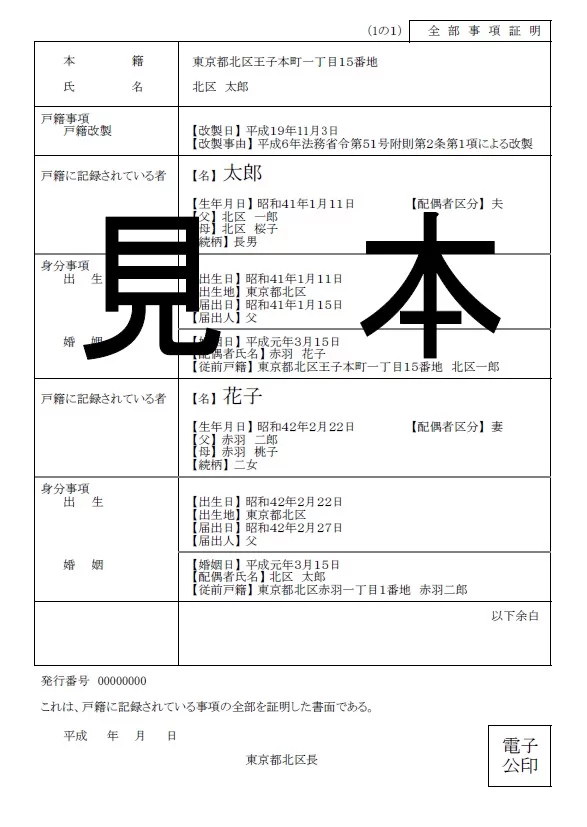

法定相続人を確認するためには「被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍謄本)」を集めましょう。養子や隠し子なども含め、被相続人の血族をすべて把握することができます。

また、預貯金の名義変更や不動産の相続登記の際にも被相続人の戸籍謄本は必須となるため、なるべく早くに取得しておきましょう。

【引用:東京都北区ホームページ】

被相続人の戸籍謄本が複数作成されている場合、すべて取得するのに時間がかかるケースがあります。その場合は、家族構成を漏れなく正確に把握しておきましょう。

被相続人の戸籍謄本の取得方法について、詳しくは「相続手続きに必要な戸籍謄本の種類と取り方から申請までを徹底解説」や「戸籍謄本は郵送でも取り寄せられる!取り寄せ方法と必要書類を解説」をご覧ください。

5.相続税の専門税理士の選び方

相続税は専門的な知識を必要とする税金であるため、どの税理士に相談してもよいわけではありません。

医者や弁護士などと同じように、税理士にも専門分野があります。たとえば、法人税を専門とする税理士に相続税についての相談をしても、有効な回答は得られないかもしれません。

相続税の申告や相続税の節税対策の相談をするのであれば、「相続税に強い税理士」に相談をしましょう。相続税に強い税理士の見極め方は、以下のとおりです。

- 相続税の申告実績が豊富である

- 希望する方法で相談ができる

- 税理士報酬の金額が明確である

- 税務調査に入られる確率が低い

税理士を選ぶときのポイントを1つずつみていきましょう。

5-1.相続税の申告実績が豊富である

相続税の申告実績が豊富な税理士は、申告手続きや節税のノウハウがあるだけでなく、最新の税制にも精通しています。税額の計算ミスによる追徴課税も起こりにくいです。

一方、申告実績が乏しい税理士に相談をしてしまうと、有効な回答が得られないかもしれません。また、申告手続きを依頼しても、税額の計算を誤り、相続税を余分に納めたり、本来よりも少なく納めてペナルティの対象になったりする恐れもあります。

そのため、相続税に強い税理士を選ぶときは、ホームページに記載された申告実績の件数をよく確認することが大切です。

目安としては、相続税の申告実績が年間数百件以上ある税理士事務所であれば、相続税に強い税理士事務所と判断できます。

また、相続税に関する書籍の出版実績を確認するのも1つの方法です。相続税に明るい税理士事務所や税理士法人ほど、相続税に関する多数の書籍を出版しているものです。

5-2.希望する方法で相談ができる

税理士への相談は対面が基本となりますが、Zoomなどのテレビ会議や電話で相談ができる場合もあります。税理士を選ぶときは、希望する方法で相続税の相談ができるかどうかも確認するとよいでしょう。

たとえば「仕事の休憩時間や帰宅後のあいた時間で面談をしたい」と考えているのであれば、テレビ会議や電話での相談が可能な税理士を選ぶのがよいといえます。

郵送やメールで書類のやりとりにも対応していれば、遠隔地に住む方でも相談や依頼がしやすいでしょう。

税理士の顔を見ながら相談できた方が安心なのであれば、自宅や職場から訪問しやすい場所に拠点があるかどうかも確認するのがおすすめです。

対面で税理士に相談をする場合、2〜3回程度の訪問が必要になります。相続人が通いやすい場所に税理士事務所・法人の拠点があれば、訪問をする際の負担を軽減できるでしょう。

5-3.税理士報酬の金額が明確である

相続税の申告を税理士に依頼する場合、数十万〜数百万円と高額な費用がかかることがあります。

税理士報酬の料金体系が明確でない税理士に依頼をすると、あとで追加費用を請求され、トラブルが生じてしまうかもしれません。

また、税理士事務所・法人によっては「成功報酬」を請求することがあります。成功報酬があることを事前に説明することなく請求する税理士事務所や、高額な成功報酬を提示する税理士事務所も、残念ながら存在するのが実情です。

そのため、相談する税理士を選ぶときは、料金体系が明確かどうかを見積もり書などでよく確認しましょう。

料金の内訳だけでなく、追加報酬がかかるケースをよく確認したうえで税理士と契約を結ぶことで「想定外に高額な費用を請求された」といった事態を防ぐことができます。

5-4.税務調査に入られる確率が低い

相続税の申告をしたあとに、税務調査が入られる確率の低さで税理士を選ぶのも有効です。とくに「書面添付制度」に対応する税理士事務所・法人は、税務調査に選ばれる可能性が低い傾向にあります。

書面添付制度は、税理士が相続税申告の内容を証明する書類を作成し、申告書に添付する制度です。この制度を利用することで、税理士から「この申告書は適正ですよ」というお墨付きをもらえるため、税務調査に選ばれにくくなるのです。

相続税を申告する相続人にとって有益な書面添付制度ですが、実際に対応している税理士は少ないといわれています。書面添付制度を利用した申告書に虚偽の記載があった場合、その税理士は懲戒処分の対象になるためです。

逆をいえば、書面添付制度に対応する税理士は、それだけ相続税の申告に自信があるということです。仮に税務調査の対象になったとしても、適切に対応をしてくれるでしょう。税理士を選ぶときは、税務調査に選ばれた確率や書面添付制度の対応可否をホームページなどで確認することをおすすめします。

書面添付制度について詳しくは、下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

(参考)書面添付で相続税申告をすると税務調査の可能性が少なくなる

ただし、相続税を多めに申告することで税務調査から免れようとする税理士も存在します。このような税理士に依頼をすると、相続税を過大に納めてしまう恐れがあります。

6.相続税については相続税専門の税理士に依頼しよう

「餅は餅屋」という言葉にもあるように、相続税については、相続税専門の税理士に相談をするのが安心といえます。多くの税理士事務所・法人が初回面談を無料としていますので、相続税に関する疑問や不明点があるときは、最初から相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。

相続税や申告に関するご相談は、相続税専門の税理士事務所として数々の実績がある「税理士法人チェスター」へお任せください。

税理士法人チェスターの特徴

- 相続税の申告実績は年間3,076件

- 特例や控除を活用して大幅節税を実現

- 相続税に関する書籍を多数出版

- 税務調査の確率は1%以下(書類添付制度あり)

- 適切で明確な税理士報酬

- 相続税申告の品質保証10年間お約束

- 基本報酬内で「書面添付制度」に対応

全国各地に14拠点ある税理士法人チェスターは、年間3,076件を超える相続税の申告実績がございます。

また、チェスターグループには司法書士・弁護士が在籍しているだけではなく、不動産会社もあるため、相続に関するお手続きを一括でご依頼いただくことも可能です。

税理士法人チェスターはすでに相続が発生している事案であれば、初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。