- あなたの物件の価値を査定できます。

-

「瑕疵(かし)担保責任ってどういうものなんだろう?」

「契約不適合責任に変わったって聞いたけど何が違うの?」

このように疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

瑕疵担保責任は瑕疵、いわゆる不具合のあるものを売った際に売り主が問われる責任のことです。

2020年4月の改正民法施行により、契約不適合責任に生まれ変わりました。

契約不適合責任は、契約とは異なるものを売却した際に売り主が問われる責任のことです。

端的にいえばこれまでの瑕疵担保責任に比べ、契約不適合責任では売り主の責任が大きくなったといえます。

この記事では瑕疵担保責任と契約不適合責任について、定義や違いなどを徹底解説します。

1分で無料査定を依頼できます

1.瑕疵担保責任とは

「瑕疵担保責任」とは売買の対象となったものに隠れた瑕疵があることが分かった際、買い主が売り主に対して問うことのできる責任のことです。

2020年4月に改正民法が施行される以前の民法第570条が根拠となっています。

2020年4月の改正民法施行により契約不適合責任という概念に変更されているのですが、まずはこの瑕疵担保責任について詳しくご説明しましょう。

瑕疵担保責任について説明するためには、瑕疵という概念を理解していただく必要があります。

瑕疵とは平たくいうと傷や欠陥、不具合などのことです。

不動産の瑕疵は土壌汚染や虫食いといった物理的瑕疵のほか、過去に自殺や他殺があったなどの心理的瑕疵、法令によって土地や建物に制限があるなどの法律的瑕疵に分けられます。

引き渡しの後、購入した不動産に瑕疵があったことが分かった場合、買い主は売り主に対して契約の解除、または損害賠償を請求する権利を持ちます。

より具体的には、契約の解除を求めることができるのは契約を行った目的が瑕疵によって達せられないことが認められた場合です。

また損害賠償請求は「信頼利益」の範囲において行うことができます。

この権利の行使は、買い主が隠れた瑕疵を知ってから1年以内に行わなければならないとされています。

瑕疵担保責任の根拠となる条文は以下のとおりです。

- 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

- 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。

- 三 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

2.瑕疵担保責任における瑕疵の例

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

不動産の瑕疵は、物理的瑕疵、心理的瑕疵、法律的瑕疵の三つに分けられます。

ここでは不動産の瑕疵に該当する例についてご説明しましょう。

2-1.物理的瑕疵

土地や建物に物理的な欠陥がある場合、物理的瑕疵に該当します。

例えば以下のようなものが物理的瑕疵です。

- ・雨漏り

- ・シロアリなどによる虫食い

- ・ひび割れ

- ・耐震強度が基準以下

- ・地盤の歪みや沈下

- ・土壌汚染

- ・隣地との境界が不明瞭

- ・アスベストが使用されている など

物理的な瑕疵は目に見えるので、どのようなものか想像がつきやすいかもしれませんね。

2-2.心理的瑕疵

不動産自体に物理的な欠陥はなくとも、多くの方が「嫌だな」と思ってしまうような、売買に影響する事情があれば心理的瑕疵に該当する可能性があります。

心理的な瑕疵には以下のようなものがあります。

- ・過去に自殺や他殺があった

- ・過去に事件や事故があった

- ・周辺に嫌悪施設がある など

「嫌悪施設」とは、周囲の方に嫌われる施設のことを指します。

一般的には以下のような施設が該当すると考えられますが、主観的な判断や時代性なども関わってくるため一概に断言できるものではありません。

| 理由 | 該当する施設の例 |

|---|---|

| 騒音や振動の発生 | ・高速道路などの主要道路 ・鉄道 ・飛行場 ・地下軌道 ・航空基地 ・大型車両の出入りする物流施設 など |

| 煤煙や臭気(悪臭)の発生 | ・工場 ・ごみ焼却場 ・養豚場、養鶏場 ・火葬場 など |

| 危険を感じさせる | ・ガスタンク ・ガソリンスタンド ・高圧線鉄塔 ・危険物取扱工場 ・危険物貯蔵施設 ・暴力団組事務所 など |

| 心理的に忌避される | ・墓地 ・刑務所 ・風俗店 ・葬儀場 など |

ただし、買い主の購入の判断に影響を与えたり、居住する上で生活に支障を来したり健康に害を及ぼしたりする場合を除き、嫌悪施設だと考えられるもの全てを売り主が重要事項として説明する必要は必ずしもないといわれています。

何が嫌悪施設に当たるか、嫌悪施設に該当するとしてそれが近くにあることが瑕疵に当たるかという問題は個別に判断されることになります。

⇒自殺のあった不動産を売却する方法は? 専門業者に買い取ってもらうことがベスト?

⇒不動産売却時に過去の火事も伝えるべき? 火事のあった不動産の売却について

⇒孤独死があった不動産の売却は心理的瑕疵に該当する? 孤独死不動産の売却の注意点

2-3.法律的瑕疵

売買の対象となった不動産に法令違反があったり、法令によって土地や建物に制限があったりする場合は法律的瑕疵に当たります。

具体的には以下のようなものが該当します。

- ・接道義務違反

- ・建蔽率(けんぺいりつ)違反

- ・容積率違反

- ・構造上の安全性が基準以下

- ・建築制限がある

- ・防災設備が古い など

このように不安に感じた方もいらっしゃるかもしれませんね。

接道義務や建蔽率、容積率は建物に対して定められた義務や制限です。

これから順にご説明しましょう。

接道義務は建築基準法(第43条)によって定められています。

これにより、「都市計画区域」に建てられる建物の敷地は、幅4メートル(または6メートル)以上の建築基準法(第42条)に定められた道路に2メートル以上接していなければならないとされています。

現在の建築基準法が定められる以前に建てられた不動産のなかには、この義務を果たしていないもの(既存不適格建築物)もあります。

接道義務に違反している建物であっても売却は可能ですが、建て替えの際に新たな建築許可が下りないため瑕疵に該当すると考えられます。

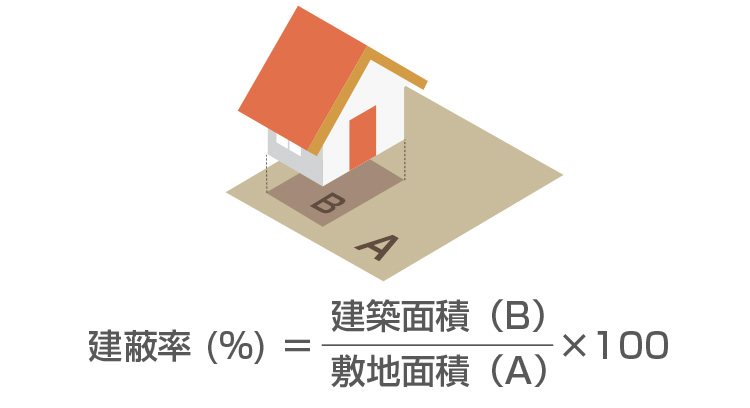

建蔽率とは土地(敷地面積)に対する建物(建築面積)の割合のことです。

建築基準法(第53条)によって、原則として指定の建蔽率を上回る建築面積の建物は建ててはならないことになっています。

建蔽率は都市計画法によって定められたその土地の用途によって異なる上限が30〜80%の範囲で定められています。

建蔽率違反は、建築当時には適法であったにもかかわらず法改正によって違反となってしまった場合(既存不適格建築物)や、車庫などを増築したことにより違反状態になっている場合などが考えられます。

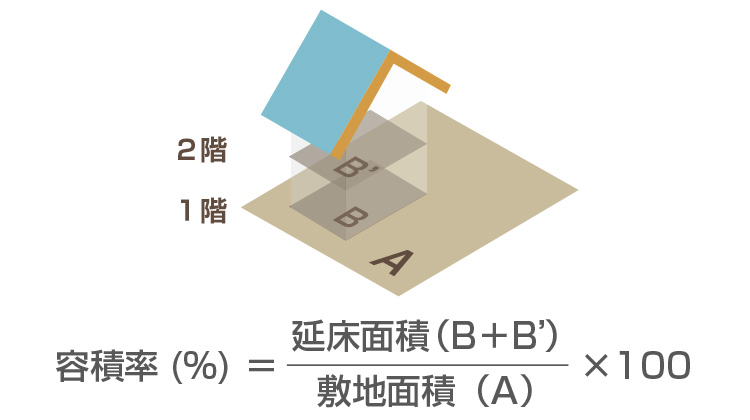

容積率は敷地面積に対する延べ面積(建物の各階の床面積の合計)の割合です。

建築基準法(第52条)により指定の割合を超過した建物は建てられないことになっています。

容積率も、過去には適法であったものの法改正によって不適格になっている場合が考えられるので要注意です。

⇒市街化調整区域の不動産は売却が難しい?市街化調整区域の不動産の売却について

3.契約不適合責任とは

契約不適合責任は2020年4月に施行された改正民法で、それまでの瑕疵担保責任に取って代わって登場した概念です。

これまでの瑕疵担保責任が「隠れた瑕疵」に対する責任であったのに対し、契約不適合責任は「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」場合に売り主が問われる責任になっています。

改正前の瑕疵担保責任よりもより広い範囲で買い主の権利を守るものになっているといえるでしょう。

瑕疵担保責任においては、隠れた瑕疵が発見された場合買い主が売り主に対して求めることができるのは契約の解除か、損害賠償請求のいずれかでした。

一方、契約不適合責任では買い主が売り主に対して求めることができる行為が以下のとおり増えています。

- ・履行の追完

- ・代金の減額

- ・契約の解除

- ・損害賠償

詳しくは次の章で解説します。

これらの行為を請求する場合、買い主が契約の不適合を知ったときから1年以内に通知すれば良いとされており、権利の行使については期間の制限は設けられていません。

また売り主が悪意をもって契約不適合を犯していた場合や重大な過失があると認められた場合には1年の期間制限は適用されません。

契約不適合責任の根拠となる条文は以下のとおりです。

- 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

- 2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。

- 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

- 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

- 一 履行の追完が不能であるとき。

- 二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

- 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

- 四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

- 3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。

4.契約不適合責任において買い主が請求できる内容

買い主の契約不適合責任を問う際、買い主の選択肢は瑕疵担保責任に比べ広がったといえますが、どれでも好きなものを選んで良いというものではありません。

ここでは、契約不適合責任において、買い主が売り主に対して請求できる内容について詳しくご説明しましょう。

4-1.履行の追完

履行の追完とは、引き渡されたものが契約の内容に適合しなかった場合、売り主が目的物の修補を行ったり、代替物または不足分の引き渡しを行ったりすることで契約を履行することです。

改正前民法では認められていなかった履行の追完請求ですが、民法が改正され、契約不適合責任になったことによって認められるようになりました。

追完の内容は買い主が選択できることになっていますが、買い主に大きな負担を課すものでないかぎり、売り主は買い主が請求したのとは別の方法で追完することも可能です。

4-2.代金の減額

改正前民法では数量の決まった売買を除いて代金の減額請求は認められていませんでしたが、民法改正により可能になりました。

ただしいきなり代金の減額を請求できるというわけではなく、まずは追完を催告(要求)することが必要です。

催告した期間内に追完が行われなかった場合、代金の減額を請求することができます。

また以下の改正民法563条の2項に該当する場合は催告の必要はありません。

- 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

- 一 履行の追完が不能であるとき。

- 二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

- 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

- 四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

4-3.契約の解除

瑕疵担保責任と同様、契約の解除を求めることも可能です。

ただし契約の解除を請求する場合にも、原則として事前に追完を求めることが必要となっています。

改正前民法で定められた瑕疵担保責任では、契約の解除を求めることができるのは契約をした目的が達成できない場合に限られていました。

しかし契約不適合責任においては契約の目的が達成されたとしても、契約の不履行が軽微ではないと判断された場合には契約の解除が行えることになっています。

また改正前民法においては、契約の解除が行えるのは買い主に過失がない場合に限られていましたが、改正民法ではこの要件はなくなっています。

4-4.損害賠償

瑕疵担保責任においても損害賠償の請求は可能でしたが、民法改正により、損害賠償を求めるには売り主の帰責事由(過失、落ち度)が必要になりました。

また信頼利益までとされていた損害賠償の範囲は、「履行利益」までを含むことになっています。

契約の解除と同様、買い主に過失がないこと、という要件が民法改正により外されています。

5.契約不適合責任を問われないためには?

このようにお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

せっかく不動産の売却が成立したのに、後から履行の追完や代金の減額、契約の解除、損害賠償などを求められると困ってしまいますよね。

契約不適合責任は文字どおり契約に適合しないものを売り主が引き渡してしまった際に問われる責任であるため、事前に売り主にきちんと説明し、重要事項説明書や契約書に内容として盛り込んであれば、後から問題になることはないと考えられます。

しかし不動産をそのまま売りに出してしまうと売り主が認識していなかった瑕疵などを契約に適合していないと指摘されるケースも考えられます。

そこで売買契約を交わす前に、事前の準備を行っておくことが重要だといえるでしょう。

ここでは契約不適合責任を問われないために、売り主としてできることをお伝えします。

5-1.建物状況調査(インスペクション)を行う

古い家などは、持ち主も把握していない欠陥や不具合、故障が生じている可能性があります。

そこで事前に建物状況調査(インスペクション)を行っておけばこれらを把握しておくことができるでしょう。

建物状況調査(インスペクション)では主に建物の構造耐力上主要な部分や、雨水の侵入を防止する部分を調査します。

具体的には以下のような部分が調査の対象です。

| 構造耐力上 主要な部分に関わる部位 |

・基礎 ・土台および床組 ・床 ・柱および梁 ・外壁および軒裏 ・バルコニー ・内壁 ・天井 ・小屋組 |

|---|---|

| 雨水の浸入を 防止する部分 に関わる部位 |

・外壁 ・内壁 ・天井 ・屋根 |

インスペクションには5〜10万円の費用がかかることが一般的ですが、建物の状態が明らかになるため購入希望者に安心感を与えることもできます。

インスペクション実施済みの不動産は需要も高いと考えられるので、そのような観点からも行っておくメリットがあるといえるでしょう。

⇒不動産売却時のインスペクション|売主側が行うインスペクションのメリットと注意点

5-2.既存住宅売買瑕疵保険を利用する

このように不安に思っている方も多くいらっしゃることでしょう。

そんなときには既存住宅売買瑕疵保険の利用がおすすめです。

既存住宅売買瑕疵保険に加入する際には、専門の建築士による住宅の基本的な性能についての検査を受け、合格することが必要になります。

後日、売買された中古住宅に欠陥が見つかった場合には、補修費用などを補償する保険金が支払われます。

万一の事態にも安心だといえますね。

詳しくは国土交通省のこちらのページをご覧ください。

5-3.不動産会社に売却する

契約不適合責任が問われる可能性があるのは、いわゆる「仲介」で売却した場合のみです。

しかし不動産会社に不動産を売却する「買取」で売却を行った場合、契約不適合責任を問われることはありません。

仲介での売却に比べ買取での売却は売却価格が7割程度に落ちるとされていますが、一方で手間や時間をかけずに済むという大きなメリットもあります。

時間や手間をかけたくないという方は買取での売却も検討してみると良いでしょう。

6.まとめ

瑕疵担保責任とは2020年4月に改正民法が施行される以前の民法によって定義されていた、売買の対象となったものに隠れた瑕疵があることが分かった際、買い主が売り主に対して問うことのできる責任のことです。

売買されたものに隠れた瑕疵があると認められた場合、買い主は売り主に対して契約の解除または損害賠償を請求することができました。

この瑕疵担保責任は民法改正により契約不適合責任という概念に変更されています。

瑕疵担保責任が隠れた瑕疵の責任を問うものであったのに対し、契約不適合責任は文字どおり契約に適合しないものを引き渡した場合に買い主が問われる責任となっています。

また契約不適合責任においては、契約の解除や損害賠償の他に、履行の追完や代金の減額を求めることができるようになりました。

全体として、瑕疵担保責任に比べ契約不適合責任の方が買い主の権利を守るための側面が強くなっているといえるでしょう。

不動産を売却する際、自分が契約不適合責任を問われることになるのではないかと不安に思っている方もいらっしゃるかもしれません。

契約不適合責任を問われる事態を回避するためには、瑕疵を事前に把握し、買い主の承諾を得ることが重要です。

インスペクションを受けたり、既存住宅瑕疵保険に加入したりして事前に備えておくようにしましょう。

また面倒は避けたい、という方は、売却価格は落ちますが不動産会社に売却するというのも一つの手だといえるでしょう。

⇒マンション売却で失敗しないために知っておくべき全知識!成功のコツ、注意点を徹底解説

一戸建ての売却をお考えの方はこちらも併せてご確認ください

⇒【2023年最新版】一戸建て売却完全ガイド!流れやコツを徹底解説

⇒【2023年】不動産売却完全ガイド!初めてでも分かる売却の流れやポイントを解説

1分で無料査定を依頼できます